64.5K

Downloads

224

Episodes

Maghrib in Past & Present | Podcasts is a forum in which artists, writers, and scholars from North Africa, the United States, and beyond can present their ongoing and innovative research on and in the Maghrib. The podcasts are based on lectures, live performances, book talks, and interviews across the region. Aiming to project the scientific and cultural dynamism of research in and on North Africa into the classroom, we too hope to reach a wider audience across the globe.

Episodes

Thursday Jun 02, 2022

Contemporary Art in Tunisia

Thursday Jun 02, 2022

Thursday Jun 02, 2022

Episode 144: Contemporary Art in Tunisia

As part of the AIMS Contemporary Art Fellowship, Ignacio Villalón conducted research into the contemporary art scene in Tunisia, exploring private and public cultural institutions, sources of funding, questions of language, and ongoing challenges. This project culminated in a report, written for academic and non-academic audiences alike. In this podcast, Villalón summarises the main findings of his research, focusing on a few select phenomena in the Tunisian art scene.

Ignacio Villalón is a writer, researcher, and journalist with a focus on politics and culture in the Mediterranean region. He received his Master's degree in History from the École des Hautes Études en Sciences Sociales, for which he conducted research on emigration (hijra) in early 20th century Algeria. As AIMS Contemporary Arts Fellow, he carried out research on the arts scene in Tunisia. He has published articles in "Le Quotidien d'Oran" and "Africa is a Country." Ignacio is currently CAORC Social Sciences Fellow.

This interview was recorded on May 13, 2022, via Zoom and led by Katarzyna Falecka, Lecturer in Art History at Newcastle University and Project Coordinator at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT)

Thursday May 19, 2022

The ”Lush Garden” of Andalusian Music

Thursday May 19, 2022

Thursday May 19, 2022

Episode 143: The "Lush Garden" of Andalusian Music

In this podcast, Dr. Carl Davila explores the Andalusian music tradition of Morocco, known as al-ala, through the written song collections, such as the famous Kunnash al-Ha'ik. By examining the literary record, embodied in around 40 handwritten manuscripts found in libraries across Europe and North Africa, we can come to understand the evolution of the repertoire over the past two and a half centuries. Of special interest here is a little-known work called al-Rawdat al-Ghanna' fi Usul al-Ghina' ("The Lush Garden for the Principles of Song'') of which there are just three surviving copies — including one in the Bibliothèque Nationale in Rabat. In this podcast we will explore such questions as: Who wrote this work, and when? What is actually in it? And perhaps most significant: Where does it fit in the history of the written repertoire of Andalusian music?

Dr. Carl Davila holds a PhD in Arabic Studies from Yale University (2006). He lived in Fez off and on for nearly three years in the early 2000s and has visited Morocco frequently since then. Being the first scholar to write extensively in English on the Andalusian music in Morocco, he has published two monographs and numerous articles on the cultural, historical and literary aspects of this grand musical tradition. At the moment, he is developing a book series with E.J. Brill that will present English translations and commentary for all eleven nubas in the modern and historical repertoires. He is currently Associate Professor of History at the State University of New York in Brockport.

This episode was recorded on April 21st, 2022 at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM).

To see related slides, please visit our website : www.themaghribpodcast.com

Posted by Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Sunday May 15, 2022

Entretien avec Farah Khelil au sujet de son projet Effet de Serre.

Sunday May 15, 2022

Sunday May 15, 2022

Episode 142: Entretien avec Farah Khelil au sujet de son projet Effet de Serre

Dans ce podcast, Farah Khelil parle de l’inspiration et du raisonnement derrière le projet Effet de Serre et revient sur la dualité et la tension entre tradition et modernité à travers une analogie botanique originale. D’une part, ce projet évoque le palmier, arbre symbolique de la tradition coranique, d’autre part l’eucalyptus, symbole de l’empreinte des colons. D’après elle, la plupart des milieux naturels apparaissent en réalité dessinés par l’action humaine.

Avec Effet de Serre, Khelil sort des structures d’exposition et réinvente une autre expérience de rencontre avec ses œuvres, s’interrogeant sur le rôle de l’artiste et la place du public. Partant de la relation existante entre les palmiers et les serres botaniques qui les ont souvent accueillis dans des visées d’acclimatation ou d’ornementation elle décide dans une esthétique du don de financer la restauration de la serre du Parc du Belvédère où elle met en place l’installation. Ceci en espérant qu’au-delà de la présentation de ses recherches et de la publication elle redynamise cette zone du parc.

Farah Khelil est née en 1980 à Carthage, en Tunisie. Après des études aux Beaux-Arts de Tunis, elle s’installe en France où elle obtient un doctorat de l’École des arts de la Sorbonne en 2014. Artiste essentiellement conceptuelle, elle recompose des textes, des images et des objets dans des agencements protéiformes qui en reconfigurent le sens. Empruntant des techniques et des matériaux divers, ses œuvres mettent en forme une réflexion sur le rapport de l’art à l’écriture, au langage et à l’information.

Cet entretien, enregistré le 07 avril 2022 au Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) a été mené par Ignacio Villalón, boursier en histoire de l’art contemporain au CEMAT.

Nous remercions notre ami Ignacio Villalón, étudiant en master à l'EHESS, pour sa prestation à la guitare pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.

Montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday May 05, 2022

State-Building and Women in Tunisia

Thursday May 05, 2022

Thursday May 05, 2022

Episode 141: State-Building and Women in Tunisia

In this conversation, Amy Kallander reflects on how the work of Tunisian scholars on trade unions, feminism, and patriarchy informed her approach to thinking critically about state-building in the first decades after independence. Placing ideas about gender and women’s rights in relation to broader debates about cultural decolonization, transnational political movements, pan-Arab and Maghribi intellectual projects and the power dynamics of the Cold War era offers insights on thinking intersectionally and local articulations of global phenomena. Drawing from her new book Tunisia’s Modern Woman: Nation-Building and State Feminism in the Global 1960s she gestures towards the importance of women in the realms of diplomacy, economic development, and intellectual life, as well as in social and cultural domains. As a way of placing women into standard histories of the era, gender analysis points towards the necessity of considering class, regional, and other disparities.

Amy Kallander is Associate Professor of History and Affiliated faculty with Women’s and Gender Studies at Syracuse University, NY, USA. A scholar of early modern and modern Middle East history, she is the author of Tunisia’s Modern Woman: Nation-Building and State Feminism in the Global 1960s (Cambridge 2021) and Women, Gender, and the Palace Household in Ottoman Tunisia (Texas 2013). These works place gender in relation to social history and political power, population politics, fashion, consumerism, and love. She has authored articles and book chapters exploring the role of social media in Tunisian social movements, postcolonial and transnational relations with France, has appeared in the International Journal of Middle East Studies, Middle East Report Online, Arab Media & Society, French Politics, Culture and Society and Nouri Gana ed. The Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects (Edinburgh 2013).

This interview was recorded on March 24, 2022, via Zoom by the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) and was led by CEMAT Director, Dr Laryssa Chomiak.

Nous remercions Mr. Souheib Zallazi, (Étudiant au CFT, Tunisie) et Mr. Malek Saadani (Étudiant à l'ULT, Tunisie), pour leur interprétation de « al-Ardh Ardhi » de Sabri Mesbah, pour l'introduction et la conclusion de ce podcast. Souheib au mélodica et Malek à la guitare.

Thursday Apr 21, 2022

Thursday Apr 21, 2022

Episode 140: Modern Art and Architecture in Morocco in the Aftershock of the 1960 Agadir Earthquake

On February 29, 1960, an earthquake leveled much of the southern Moroccan coastal city of Agadir. Over the next decade, a new Agadir would be built in an avant-garde brutalist architectural style, representing a concrete example of Morocco’s newly independent future. And yet, this future is haunted by the trauma and violence of the past, by way of both the earthquake as well as colonialism. The literal and figurative aftershocks of the earthquake would go on to impact, in ways that are often obscured, various facets of life all around Morocco and beyond, especially with regards to visual and material culture. This raises the questions about the entanglements of human actors with non-human forces when it comes to histories of modernism, decolonization, and nation-building.

Riad Kherdeen studies global modern art and architecture, with a focus on the region of West Asia/Middle East and North Africa (MENA). He is working on a doctoral dissertation project on modernist art and architecture in Morocco related to the Agadir earthquake of 1960 titled “Spectral Modernisms: Decolonial Aesthetics and Haunting in the Aftershock of Morocco’s Agadir Earthquake (1960)." His interests fall within three main clusters of study: the first is in comparative and planetary modernisms via postcolonial studies and critical theory; the second is in the study of perception, including aesthetics, phenomenology, psychoanalytic theory, cognitive psychology, and neuroscience; and the third is in materialisms, ranging from the micro scale with technical studies of visual and material cultural production, including techniques, processes, technologies, and materials/conservation science, to the macro scale including Marxist/historical materialism, new materialism, ecocriticism, and systems theory. Riad holds a B.A. in Art History and a minor in Chemistry from New York University (2013) and an M.A. in the History of Art and Archaeology from the Institute of Fine Arts (2016). His M.A. thesis “Masdar City: Oriental City of the Twenty-First Century,” advised by Jean-Louis Cohen, looks at the urban design and architecture of Masdar City in the United Arab Emirates as a new iteration of the “Orientalized” city within a genealogy of recent urbanism in the Arab world, one that still succumbs to the imagined representations of the region created by European imperialism yet embraces those stereotypes to construct new narratives about its people and its nascent nation. Previously, Riad has held positions at the Museum of Modern Art, the Metropolitan Museum of Art, the Whitney Museum of American Art, and the Art Genome Project at Artsy.

Thursday Apr 14, 2022

Artistic Flows From the Levant to North Africa in the 1970s

Thursday Apr 14, 2022

Thursday Apr 14, 2022

Episode 139: Artistic Flows From the Levant to North Africa in the 1970s

The International Art Exhibition for Palestine opened in Beirut in 1978 with nearly 200 artists from 30 countries. For over a decade, Rasha Salti and Kristine Khouri led a research project to uncover the history of this and other art collections/museums built in solidarity with political causes, and map networks of artists, intellectuals and activists that extended from these projects. The Moroccan chapter revealed links and practices from publications like Souffles, to proximity of the PLO’s office to writers and artists, and the work and interventions by artists bringing work to public space and out of the galleries.

Kristine Khouri is a researcher whose background is in Arab cultural history and art history. Her interests began in the history of arts circulation, exhibition and infrastructure in the Middle East and North Africa as well as archives, practices in and with them, and knowledge dissemination. In the past few years, she has been focused on critical engagement with digital archives, and issues that emerge from them including rights, access, and language. She co-led, with Rasha Salti, the Past Disquiet research project unearthing the histories of exhibitions and museums in exile, and transnational solidarity in the arts in the 1970s. Kristine is currently a board member of the Arab Image Foundation in Beirut.

This episode is part of the Modern Art in the Maghrib series, and was recorded on March 3, 2022, via Zoom. This is part of a larger Council of American Overseas Research Centers program organized by the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) and financed by the Andrew Mellon Foundation that seeks to collaborate with local institutions for a greater awareness of art historical research in North Africa.

Thursday Apr 07, 2022

رمي النفيات بالوسط الحضري: اغتراب في المجال ام عوز في التحضر؟

Thursday Apr 07, 2022

Thursday Apr 07, 2022

Episode 138: رمي النفيات بالوسط الحضري: اغتراب في المجال ام عوز في التحضر؟

في إطار التحقيق الميداني الأنثروبولوجي، الخاص بالنفايات المنزلية والتحولات الحضرية، اختار الاستاذ مختار مروفل العمل على تحليل الذهنيات والكيفيات ذات الصلة بالبقايا والآثار، وهذا حتى نفهم الكيفية التي على أساسها ينموا ويتطور المجتمع. إن الذات القمامية -Homo Détritus-، البنت الشرعية لاقتصاد السوق إنما تحيا على الاستهلاك والرمي المزمنين، اللذين غدا بمثابة الرياضة اليومية التي يمارسها الإنسان المعاصر بنهم وشره شديدين، الذات القمامية الجزائرية لا تشذ عن هذا المعنى، لذلك اظهر الاستاذ مروفل وبشكل متزامن من خلال الملاحظات المحكية كيفيات وأنماط تنظيم المجموعات الملاَحظَة، لعلاقاتها مع المتبقيات الناتجة عن الأنشطة سواء كانت إنتاجية أم بيولوجية، علاقة نجدها مسجلة ضمن التململ في الانتماء إلى الفضاء العمومي وأيضا في التذمر والاستياء المعبر عنه، عبر الرمي العفوي للنفايات الذي غدا أسلوبا من أساليب الاحتجاج على إدارة الشأن العام

مختار مروفل أستاذ التعليم العالي بقسم العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية، جامعة وهران 2. يرأس فرقة بحث بمخبر الفلسفة، العلوم والتنمية. منشوراته العلمية، "في التغير المناخي وأثره علىالنظام البيئي: قراءة تقيمية لأهم ما ورد في التقرير السنوي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حولالمناخ سنة 2016". مجلة حوليات جامعة الجزائر. وبحث بعنوان "عن الوحشنة في العلم الاستعماريبالجزائر: قراءة في المسار ونقد للطروحات والأفكار" مجلة أفاق وأفكار 2020. بحث آخر "على هامشدورية العالم الإسلامي والمتوسطي: مجتمعات الجبل والإصلاح الديني بأرض الإسلام، قراءة تحليلية فيالتحول الديني بالجزائر: مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع.2021، الذات القمامية والتحولالبيئي: نحو قراءة نقدية للنفايات وللجدل التقنوا ثقافي الخاص بالمعالجة والتعامل مع البواقي، مجلةالمستقبل العربي العدد 513 تشرين الثاني / نوفمبر 2021

تم تسجيل هذه الحلقة في 15 فبراير 2022 في اطار اليوم الدراسي "التحديات الاجتماعية للبيئة" الذي نظمه مركز الدراسات المغاربية في الجزائر و وحدة البحث في العلوم الاجتماعية و الصحة

. الاستاذ كريم وراس, استاذ في جامعة وهران 2 ونائب مدير في مركز الدراسات المغاربية في الجزائر,ادار المناقشة

Thursday Mar 31, 2022

Entretien avec Dr. Farid Rahal

Thursday Mar 31, 2022

Thursday Mar 31, 2022

Episode 137: Entretien avec Dr. Farid Rahal

Dans ce podcast, Dr. Farid Rahal présente une communication portant sur la pollution atmosphérique, un phénomène considéré par le législateur algérien comme un risque majeur, en raison de son impact fortement négatif sur la santé des citoyens et sur l’environnement. Pour évaluer ce risque, le système APOMOS (Air Pollution Monitoring System) a été développé ce qui a permis de mesurer en continu, les concentrations des principaux polluants atmosphériques. Une chaine de modélisation a été également développé en vue d'établir des simulations et des prévisions de la qualité de l’air en milieu urbain.

Dr. Farid Rahal est Maitre de conférences au Département d'Architecture de l'Université des Sciences et Technologies d'Oran Mohamed Boudiaf en Algérie. Il enseigne aux étudiants en architecture, la modélisation et la géomatique. Ses activités de recherche sont menées au laboratoire des sciences, de la technologie et du génie des procédés au sein de la même université.

L'axe principal de ses recherches concerne la qualité de l'air. Il a travaillé sur les inventaires d'émissions, la modélisation météorologique, la modélisation de la dispersion des polluants et la surveillance de la qualité de l'air par le biais de capteurs électrochimiques. Il a également travaillé sur les risques urbains et environnementaux ainsi que sur le traitement et l’analyse des images satellitaires afin d’évaluer l'étalement urbain et la nature des sols. Il s’agit notamment des sols argileux à fort potentiel de retrait-gonflement.

Dr Farid Rahal est l'auteur de plusieurs articles sur l’architecture paramétrique.

Cet épisode a été enregistré le 15 février 2022 à l’occasion de la journée d'étude Les enjeux sociaux de l’environnement, organisée par l'Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé (GRAS) et le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Pr. Karim Ouaras, Université d’Oran 2 / CEMA a modéré le débat.

pour consulter les diaporamas associés à ce podcast veuillez visiter notre site web: www.themaghribpodcats.com

Thursday Mar 24, 2022

Hygiène publique et citoyenneté : un lien indissociable

Thursday Mar 24, 2022

Thursday Mar 24, 2022

Episode 136: Hygiène publique et citoyenneté : un lien indissociable

Dans ce Podcast, Pr. Mohamed Mebtoul, Professeur de sociologie à l’Université d’Oran 2 et directeur-fondateur du Groupe de Recherche en Anthropologie de la Santé (GRAS) devenue Unité de recherche en sciences sociales et santé, revient sur le sujet de l’hygiène publique et son rapport avec la citoyenneté en examinant les sens attribués à l’absence récurrente de l’hygiène publique dans la majorité des villes algériennes. Pour étayer son propos, il a mis en lumière la banalisation de la saleté dans les espaces sociaux (quartiers, recoins des rues, marchés, etc.) qui sont d’abord caractérisés par leur matérialité, leurs objets contenus, qui, loin d’être neutres, obligent à opérer le lien avec les dynamiques sociales et politiques qui se déploient dans ces différents milieux (Remy, 2015).

Cet épisode a été enregistré le 15 février 2022 à l’occasion de la journée d'étude Les enjeux sociaux de l’environnement, organisée par l'Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé (GRAS) et le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Pr. Karim Ouaras, Université d’Oran 2 / CEMA a modéré le débat.

Nous remercions infiniment Mohammed Boukhoudmi d'avoir interprété un morceau musical de Elli Mektoub Mektoub, pour les besoins de ce podcast.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Sunday Mar 20, 2022

Sunday Mar 20, 2022

Episode 135: Durabilité et résilience urbaines face aux risques majeurs: outils et méthodes

Dans ce podcast, Pr. Mahi Tabet-Aoul aborde la question de l'environnement en mettant l'accent sur les outils et les méthodes nécessaires pour la durabilité et la résilience urbaines face aux risques majeurs. La résilience urbaine consiste, selon lui, à optimiser le fonctionnement des structures et réseaux du système urbain pour permettre une gestion urbaine durable et une réponse optimale aux impacts des risques majeurs. Il s’agit, à partir d’un diagnostic objectif de l’état actuel du système urbain, d’identifier de nouvelles mesures et actions permettant d’améliorer les interactions et les synergies entre les structures et réseaux urbains. La résilience sert aussi à amortir les perturbations et dysfonctionnements qui risquent d’altérer la pérennité du système urbain, tout en minimisant les impacts des risques majeurs sur la population urbaine, les biens et les infrastructures de base, et assurant la continuité des activités socioéconomiques urbaines.

Pr. Mahi Tabet-Aoul est diplômé des Universités de Strasbourg et de Paris-Sorbonne (DEA en Géophysique). Il est ingénieur des Télécommunications (École Normale Sup-Télécom, Paris) et de la Météorologie (École Normale Sup-Météo, Paris). Il s’est spécialisé dans le domaine de l’atmosphère (Universités de Fort-Collins et Miami USA). Pr. Mahi Tabet-Aoul a été le premier directeur de l'Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches d’Oran. Il a participé à de nombreuses rencontres internationales, notamment en qualité d'expert invité au colloque sur la Planète Terres (Paris- 1989) et aux Conférences des parties de la Convention Cadre sur le Changement Climatique (2001-2006). Il est membre du groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC/GIEC) et est l'auteur de plusieurs communications scientifiques. Il a présidé des groupes de travail de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM).

Professeur associé à l’Université de Laval (Québec-Canada) en 2008, il est co-auteur de la publication Méditerra 2009 (Sciences Po, Plan Bleu et Ciheam-Paris). Il a été chercheur au CRASC et coordonnateur de la revue Société, environnement et Santé.

Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur le changement climatique, l’environnement, l’agriculture, le développement durable et le bioclimat au Maghreb.

Cet épisode a été enregistré le 15 février 2022 à l’occasion de la journée d'étude Les enjeux sociaux de l’environnement, organisée par l'Unité de Recherche en Sciences Sociales et Santé (GRAS) et le Centre d'Études Maghrébines en Algérie(CEMA). Les mots d’introduction de cette journée d'étude ont été prononcés par Pr. Karim Ouaras, Université d’Oran 2/CEMA, Pr. Mohamed Mebtoul, GRAS et Mr. Mahi Tabet-Aoul, GRAS.

Nous remercions Dr. Jonathan Glasser, anthropologue culturel au College of William & Mary, pour son istikhbar in sika à l'alto pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Monday Feb 14, 2022

Monday Feb 14, 2022

Episode 134: En hommage à feu Omar Carlier (Décédé le 22 octobre 2021):

Dans ce podcast, feu Omar Carlier, Professeur émérite d’Histoire à l’Université Paris VII et Chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, Professeur à l’Université d’Oran de 1969 à 1993, a exposé pour la première fois son travail de recherche en cours, dédié à l’histoire de l’Hypokhâgne d’Alger, un moment clé de la formation d’une élite intellectuelle en situation coloniale (1929-1961). L’Hypokhâgne est une Classe de Lettres supérieures au Lycée Émir Abdelkader (Ex. Bugeaud) à Alger. Son intérêt, qu’il dit tardif, pour cet objet est né après avoir découvert que son amie et collègue Fanny Colonna est passée par l’Hypokhâgne d’Alger (1953-1954). Peu de temps après, il découvrira que d’autres chercheurs et écrivains de renom sont issus de cette Classe de Lettres supérieures à l’instar d’Albert Camus (Promotion 1932-1933), Jacques Derrida (Promotion 1948-1949), Fatima Zohra Imalayene, Alias Assia Djebar (Promotion 1953-1954), Claude Cohen Tannoudji et bien d’autres.

Pr. Carlier est revenu, avec beaucoup de détails, sur les choix méthodologiques qui étaient les siens pour interroger cet objet atypique en expliquant pourquoi et comment il s’est servi de l’Hypokhâgne d’Alger comme une entrée d’analyse de la société algérienne en situation coloniale. En filigrane de son exposé, il a retracé l’évolution du champ culturel algérien, surtout dans ses expressions littéraire, artistique et musicale, et l’histoire de quelques figures emblématiques ayant marqué ce champ culturel.

Toute une communauté de savoir, unie par de solides liens de sociabilité, est née de cette Hypokhâgne d’Alger. A l’occasion de cette conférence, Pr. Carlier a invité les jeunes chercheurs à explorer ces objets/expériences méconnus qui ont été à l’origine d’une élite intellectuelle qui a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire de l’Algérie.

Pr. Carlier a restitué les résultats de son travail de recherche, ou peut-être une partie de ces résultats, dans une contribution intitulée « La khâgne d’Alger et le devenir d’une élite intellectuelle » parue en 2019 dans Mélanges en l’honneur de Gilbert Meynier (Éd. L’Harmattan), un ouvrage dirigé par Pr. Tahar Khalfoune.

Les débats de cette conférence, qui fait date, ont été modérés par feu Hadj Miliani (décédé le 02 juillet 2021), Professeur de littérature à l’Université de Mostaganem, Chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle à Oran, fondateur et animateur du Ciné-Pop d'Oran (1973-1987), membre du conseil scientifique du CEMA, membre du collectif de la revue Voix-Multiples (1981-1989), Commissaire du Festival du raï (2006-2007), responsable du pôle Ouest de l'École Doctorale Algéro-Française de Français (2004-2012) et responsable de la partie algérienne du réseau Langue Française et Expressions Francophones.

Musique de Mohamed Iguerbouchene: Senif isevragh felakh.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday Jan 27, 2022

Museums, Cultural Infrastructures, and Multiple Publics in Morocco

Thursday Jan 27, 2022

Thursday Jan 27, 2022

Episode 133: Museums, Cultural Infrastructures, and Multiple Publics in Morocco

In this podcast, Katarzyna Pieprzak discusses her work on museums and experimental museology in Morocco. She proposes an expanded understanding of the museum, attending equally to physical museum sites, the ephemeral outdoor museum, as well as to the “discursive museum”. In doing so, Pieprzak explores how individuals and communities envision the role of museums in their personal and collective lives. What are their expectations towards cultural institutions, both existing and imagined ones? Pieprzak also sketches out her new book project titled Poetics of Repair: Artistic Afterlives of Modernist Mass Housing in the Maghreb, which argues that art sees, builds and imagines colonial-era mass housing and its residents in a way that architectural history, political science and sociology can not. For Pieprzak, art has the potential to trigger unexpected sensations and attachments, and in so doing, illuminate the connective fibers and relationships between structures, histories and the people they shape. She calls this “a poetics of repair”: an art practice that enjoins, connects or simply brings closer together broken relations, separated elements and severed histories.

Katarzyna Pieprzak is Professor of French and Comparative Literature and currently Chair of Arabic Studies at Williams College. Her research and teaching have focused on North African museums, modern and contemporary visual art, 20th-century Francophone literature, and art’s engagements with colonial modernist architecture (from bidonvilles to grand ensembles). She is the author of Imagined Museums: Art and Modernity in Postcolonial Morocco (University of Minnesota, 2010), co-editor of Land and Landscape in Francographic Literature, and co-editor of a special issue of Critical Interventions entitled Africanity and North Africa. Her current book in progress, Poetics of Repair: Artistic Afterlives of Modernist Mass Housing in the Maghreb, explores how visual, literary and performance-based art illuminates the connective fibers and missing relationships between built housing environments, histories and the people they shape, in Casablanca, Algiers and Nanterre. The book argues that this work is a poetics of repair: a de-colonial art practice that enjoins, connects or simply brings closer together broken relations, separated elements and severed histories.

This episode is part of the Modern Art in the Maghrib series, and was recorded on January 22, 2022, via zoom. This is part of a larger Council of American Overseas Research Centers program, organized by the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) and financed by the Andrew Mellon Foundation that seeks to collaborate with local institutions for a greater awareness of art historical research in north Africa.

To see related slides please visit our website: www.themaghribpodcast.com.

Thursday Jan 20, 2022

Queens Of Words: Moroccan Women Zajal Poets

Thursday Jan 20, 2022

Thursday Jan 20, 2022

Episode 132: Queens Of Words: Moroccan Women Zajal Poets

In this podcast, Catherine Cartier speaks about Queens Of Words: Moroccan Women Zajal Poets. Zajal, which flourished in 14th century Andalusia, is a genre of poetry composed in spoken Arabic—Moroccan Arabic/Darija in this case. The genre reemerged in postcolonial Morocco, when it was largely published in newspapers. The recent history of zajal may appear male dominated: the 1992 edition of Afaq, the Journal of the Moroccan Writer’s Union, highlighted modern zajal poetry but included only one poem by a woman poet. But many Moroccan women who write zajal today look to history for inspiration, often citing Kharbousha, an iconic figure who resisted oppressive rulers through her poetry, as an example they seek to emulate. Beyond this, Facebook and TikTok, provide a rich and accessible realm for sharing poetry. Her research, grounded in interviews with zajalat (women zajal poets) and close readings of their work, examines how and why Moroccan women write zajal poetry today, and what their experiences on and off the page can tell us about Darija as a literary language.

Catherine Cartier received her B.A. in History and Arab Studies in May 2020 from Davidson College (USA). Prior to Fulbright, she worked as an investigative intern and consultant at the Center for Advanced Defense Study and reported as an independent journalist from Jordan, Lebanon, Morocco, and Tajikistan. Her Fulbright research examines zajal poetry written by Moroccan women.

Thursday Sep 30, 2021

Roots And Traces Of Contemporary Cultural Life In Tangier

Thursday Sep 30, 2021

Thursday Sep 30, 2021

Episode 131: Roots And Traces Of Contemporary Cultural Life In Tangier

In this discussion at Youmein 2021: Roots and Traces, anthropologist George Bajalia and journalist Aida Alami explore the roots and traces of contemporary cultural life in Tangier, especially as they relate to northern Morocco’s border regions.

From questions of diversity and difference to the roots of present debates around representation, responsibility, and justice, Youmein 2021: Roots and Traces was an open-ended artistic inquiry into how the structures of our past have shaped our current moment. The traces of this past appear in unexpected places, both institutionally and in the social milieu from which we develop artistic reflections. Uncomfortable inequities and realities sit adjacent to the rise of powerful populist and progressive movements worldwide. Since Youmein began in 2014, xenophobia, isolationism, and neo-imperialism have grown simultaneously with new forms of solidarities and ways of being in-common. How will these movements leave their traces in our shifting social orders, and how will they transform, sediment, and root themselves differently? So far, each edition of the Youmein Festival has taken on themes speaking to Tangier as a space of both border and bridge: al-barzakh, crisis, imitation, limit(s), and desire. This year, those themes became the fertile ground on which we will reconvene and dig deep into what has come before and make choices about where we want to go next. After a year of isolated reflections, and alongside the Bicentennial of the Tangier-American Legation, Youmein invited the artists, speakers, and the public to critically reflect on the view from Tangier, and the cultures, peoples, and conditions which compose it.

As a part of the 2021 Youmein Festival, Alami and Bajalia reflected on Tangier and its myths, past and present, and alternative cultural histories and present realities in this corner of the Strait of Gibraltar. From Maalem Abdellah Gourd and the renovation of his home in Tangier medina to the role of the Tangier American Legation Museum in the city, they share thoughts how different flows of people through the city, categorized differently as migrants, immigrants, “ex-pats,” and artists, intersect and overlap.

George Bajalia is an anthropologist (Ph.D., Columbia University), Assistant Professor at Wesleyan University, and theatre director based between Morocco and New York. He is the co-founder of the annual Youmein Creative Media Festival in Tangier, Morocco and the Northwestern University in Qatar Creative Media Festival. His work has been supported by the CAORC-Mellon Mediterranean Research Fellowship, the American Institute of Maghrib Studies Long-Term Fellowship, and the Fulbright Foundation, and he is a Fellow of the Tangier- American Legation Institute for Moroccan Studies.

Aida Alami is a Moroccan freelance journalist who’s frequently on the road, reporting from North Africa, France, the Caribbean, and more recently, Senegal. She regularly contributes to the New York Times, and her work has also been published by the New York Review of Books, The Financial Times, and Foreign Policy. She earned her bachelor’s degree in media studies at Hunter College and her master’s degree in journalism at Columbia University. She mainly covers migration, human rights, religion, politics and racism. These days, Aida spends a lot of time in France, where she is directing a documentary feature on antiracism activists and police violence.

Thursday Sep 09, 2021

Thursday Sep 09, 2021

Episode 130: Writing on Kingdom Walls: Practices, Narratives and Visual Politics of Graffiti and Street Art in Jordan and Morocco

Soufiane’s focus is a comparative study on cultural practices and narratives related to art production and its entanglement with resistance and visual politics in North Africa and the Middle East. By working on Morocco and Jordan, he mainly focus on wall-writings, street art, and graffiti in order to understand what wall expressions do, the extent to which they have a particularly political place in society, and how they relate to socio-political transformations.

Thursday Jul 29, 2021

Thursday Jul 29, 2021

Episode 129: L’école de médecine de Kairouan dans l’histoire de la médecine arabe médiévale : repères historiographiques

Dans ce podcast, qui prend la forme d’un retour historiographique, Dr. Meyssa Ben Saad présente l’école médicale de Kairouan, ses fondateurs, ses innovations et les traces qu’elle a laissé dans la longue histoire de la médecine.

De la médecine arabe médiévale, l’histoire a surtout retenu des grands noms comme Rāzī (865-925) et Ibn Sīnā (980-1037), ou encore Abul Qāsim al-Zahrāwī (940-1013), représentant respectivement l’école dite de Bagdad, et celle de Cordoue (Al-Andalus). Mais un autre centre culturel avait prospéré au IX-Xe siècle dans une autre sphère de l’empire arabo-islamique, à Kairouan, alors capitale de l’Ifriqya et grand pôle de rayonnement scientifique et culturel du IXe siècle. Plusieurs médecins y ont exercé, notamment Isḥāq Ibn ‘Imrān (IX-Xe), et ses disciples Isḥāq Ibn Sulaymān (832-932), et Ibn al-Jazzār (898-980), dont les œuvres ont circulé et ont influencé autant le monde arabe que l’Europe latine, mais dont certaines se sont faites appropriées par leur traducteur latin, Constantin l’Africain (1020-1087).

Meyssa BEN Saad est Docteur en Histoire des sciences spécialisée en Histoire de la zoologie arabe médiévale. Elle est chercheuse associé au Labo SPHère CNRS UMR 7219, Université Paris Diderot, et Coordinatrice du Pôle Recherche & Innovation à l’Université Mahmoud el Materi, Tunis.

Cet épisode a été enregistré entre Oran et Tunis le 3 Juin 2021 et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences “Santé et humanités au Maghreb” de l'American Institute for Maghrib Studies (AIMS), organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) en étroite collaboration avec Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM). Professeur Marouane Ben Miled, Enseignant-chercheur à l'Ecole nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), a modéré la conférence et le débat.

Thursday Jul 08, 2021

Protecting Morocco´s Rarest Forests

Thursday Jul 08, 2021

Thursday Jul 08, 2021

Episode 128: Protecting Morocco´s Rarest Forests

The high mountains of Talassemtane National Park protect some of the rarest trees and animals in Morocco and North Africa. Forest fires can have negative as well as positive effects on conserving these unique ecosystems. Research ranging from satellite images to tree-ring analysis is being applied to help forest managers protect the forest and adapt to changing climate.

Dr. Peter Fulé is a professor in the School of Forestry at Northern Arizona University. His research is at the intersection of forests, wildfire, climate and people around the world. Peter works with students and colleagues using multiple research techniques including tree rings to assess tree growth and forest fires over many centuries. Using models of forest growth and climate, they test forest restoration treatments and simulate changes into the future. He has taught and done research on five continents. Currently he is a visiting Fulbright Scholar in Tétouan, Morocco, working with Abdelmalek Essaâdi, University and Talassemtane National Park.

This episode was recorded on June 12th, 2021 at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM).

Posted by: Hayet Lansari, Librarian, Outreach Coordinator, Content Curator (CEMA).

Friday Jul 02, 2021

Oran et ses expressions culturelles

Friday Jul 02, 2021

Friday Jul 02, 2021

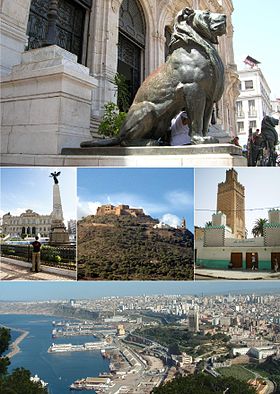

Episode 31: Oran et ses expressions culturelles

Dans cet entretien-podcast accordé à Karim Ouaras, Pr. Hadj Miliani raconte la ville d’Oran et ses diverses expressions culturelles à l’ère contemporaine. Le choix de consacrer ce 31ème podcast à Oran n’est pas anodin car ce chiffre revoie au code de la wilaya d'Oran. Cette coïncidence numérique nous a paru une occasion de nous pencher sur le champ culturel oranais et de solliciter Pr. Hadj Miliani pour en parler. Ce podcast se veut donc un aperçu chargé d'enseignements et de détails précieux sur l’histoire de la ville d’Oran, ses populations, ses langues, ses cultures, ses aventures littéraires, ses musiques, ses pratiques religieuses, ses quartiers et ses lieux de sociabilité. Les jeunes chercheurs y trouveront une infinité de pistes de recherche qui appellent un traitement urgent.

Hadj Miliani est professeur de littérature à l’Université de Mostaganem, chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle à Oran, fondateur et animateur du Ciné-Pop d'Oran (1973-1987), membre du conseil scientifique du CEMA, membre du collectif de la revue Voix-Multiples (1981-1989), Commissaire du Festival du raï (2006-2007), responsable du pôle Ouest de l'École Doctorale Algéro-Française de Français (2004-2012) et responsable de la partie algérienne du réseau Langue Française et Expressions Francophones.

Il a notamment travaillé et travaille encore sur le champ littéraire et culturel algérien et ses diverses expressions. Parmi ses centres d’intérêt, nous pouvons citer sans être exhaustifs : littératures et sociétés en Algérie et au Maghreb ; littératures orales et expressions populaires ; musique Raï; anthropologie des pratiques culturelles, culturalité et interculturalités ; théories théâtrales et théorie de la littérature, analyse du discours médiatique, et édition et lecture en Algérie. Ces différentes thématiques sont au cœur de sa réflexion et de ses nombreuses publications scientifiques.

Thursday Jul 01, 2021

Thursday Jul 01, 2021

Episode 127: Digitalisation des manuscrits arabes. Cas d’études : Les manuscrits traitant de la religion musulmane

Constituant une ressource appréciable pour les sciences humaines et sociales, les manuscrits berbères écrits en caractères arabes sont répartis un peu partout dans les pays du Maghreb. Un bon nombre de ces manuscrits se trouve dans des bibliothèques publiques mais beaucoup d’autres appartiennent à des particuliers.

La journée d’étude organisée par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) intitulée: Reflexions autour des manuscrits maghrébins, s’adresse aux chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants qui s’intéressent aux manuscrits. Les approches mobilisées dans les différentes communications programmées dans le cadre de cette journée sont riches et variées par les objets qu’elles traitent. Elles se penchent chacune à leur manière sur l’identification et la conservation des fonds documentaires, la paléographie, la codicologie, l’étude du contenu qui font l’objet de plusieurs branches de savoir telles les humanités numériques qui peuvent offrir des perspectives insoupçonnées.

Dans ce podcast Imène Ait Abderrahim, doctorante en informatique à l'Université d'Oran 1, présente son travail qui s'inscrit dans le domaine de la digitalisation des manuscrits, où elle explique les étapes et les règles importantes à suivre dans le processus de numérisation des manuscrits, et nous dit quels sont les manuscrits numérisés parmi ceux traitant de la religion musulmane. En effet, les manuscrits sont une principale source de recherche et malgré tous les efforts fournis, il est impossible de les conserver sous leur forme physique, notamment les plus anciens, en raison de leur détérioration rapide après un certain temps de stockage. D’après Imène Ait Abderrahim la numérisation apporte des solutions à ce genre de problèmes en améliorant la méthode de conservation et de préservation des documents et en facilitant leur accessibilité grâce à un espace de stockage numérique.

Cet episode s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Langues et sociétés au Maghreb ». Il a été enregistré à l’occasion de la journée d’études « Reflexions autour des manuscrits maghrébins », qui a eu lieu le 12 février 2020 au Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Pr. Ouahmi Ould-Braham, Professeur des Universités, fondateur de la revue académique Études et Documents Berbères, domiciliée à la Maison des Sciences de l'Homme - Paris Nord a modéré le débat.

Nous remercions infiniment Mohammed Boukhoudmi d'avoir interprété un morceau musical de Elli Mektoub Mektoub, pour les besoins de ce podcast.

Thursday Jun 24, 2021

Al-Harf as a site of Negotiating Modernism and Unity

Thursday Jun 24, 2021

Thursday Jun 24, 2021

Episode 126: Al-Harf as a site of Negotiating Modernism and Unity

The articulation of the Arabic letter in modern art in the Arab world has been a popular topic of discussion. The letter served 20th century artists on multiple levels and allowed for contradictory arguments. The letter became part of a more complex discourse of signs that drew on a collective and historical memory of difference, rupture and continuity. It disrupted and subverted the rhetoric of regional separation and promoted unity; its prominence in this imaginative and constructed discourse alluded to an emphasis on cultural overlaps, intersections, connections, and continuity between the Mashriq and the Maghreb. Equally, it gave artists comfort and confidence that came from the immediate perception of a marked cultural (and at times political) identity for the work. Manipulating the Arabic letter in art, thus, served as a mediator between national identity, heritage and modern art.

Nada Shabout is a Regent Professor of Art History and the Coordinator of the Contemporary Arab and Muslim Cultural Studies Initiative (CAMCSI) at the University of North Texas. She is the founding president of the Association for Modern and Contemporary Art from the Arab World, Iran and Turkey (AMCA). She is the author of Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics, University of Florida Press, 2007; co-editor with S. Mikdadi, New Vision: Arab Art in the 21st Century, Thames & Hudson, 2009; and co-editor with S. Rogers and A. Lenssen, Modern Art in the Arab World: Primary Documents, Museum of Modern Art, New York, 2018. She is also founding director of Modern Art Iraq Archive. Notable among exhibitions she has curated: Sajjil: A Century of Modern Art, 2010; traveling exhibition, Dafatir: Contemporary Iraqi Book Art, 2005-2009; and co-curator, Modernism and Iraq, 2009. In 2017, she received The Crow Collection of Asian Art’s Achievement in Asian Arts and Culture Award, and in 2018, the UNT Presidential Excellency Award. Shabout was the Project Advisor for the Saudi National Pavilion, Venice Biennale 2019. Shabout is on the Board of Directors, Visual Art Commission, Ministry of Culture, Saudi Arabia (2020-2023), the Board of The Academic Research Institute in Iraq (TARII), and the College Art Association (CAA) Board of Directors (2020-2024). Her current projects include, leading an AMCA team, as part of the Getty Foundation Connecting Art Histories initiative, in support of “Mapping Art Histories from the Arab World, Iran and Turkey,” coediting with Sarah Rogers and Suheyla Takesh, Modern Art in the Arabian Peninsula, and working on a new book project, Demarcating Modernism in Iraqi Art: The Dialectics of the Decorative, 1951-1979, both under contract with the American University in Cairo Press.

This episode is part of the Modern Art in the Maghrib series, and was recorded on April 9, 2021, via zoom. This is part of a larger Council of American Overseas Research Centers program organized by the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) and financed by the Andrew Mellon Foundation that seeks to collaborate with local institutions for a greater awareness of art historical research in north Africa.