64.8K

Downloads

225

Episodes

Maghrib in Past & Present | Podcasts is a forum in which artists, writers, and scholars from North Africa, the United States, and beyond can present their ongoing and innovative research on and in the Maghrib. The podcasts are based on lectures, live performances, book talks, and interviews across the region. Aiming to project the scientific and cultural dynamism of research in and on North Africa into the classroom, we too hope to reach a wider audience across the globe.

Maghrib in Past & Present | Podcasts is a forum in which artists, writers, and scholars from North Africa, the United States, and beyond can present their ongoing and innovative research on and in the Maghrib. The podcasts are based on lectures, live performances, book talks, and interviews across the region. Aiming to project the scientific and cultural dynamism of research in and on North Africa into the classroom, we too hope to reach a wider audience across the globe.

Episodes

Monday Aug 20, 2018

Monday Aug 20, 2018

Episode 46: La science-fiction et la littérature algérienne, discussion avec Kamel Daoud et l'auteur Riadh Hadir autour de son dernier roman « Pupille »

Rencontre littéraire autour du roman de Riadh Hadir, Pupille, animée par l'écrivain Kamel Daoud.

Cette rencontre est programmé dans le cadre du Cycle des conférences Arts et Lettres au Maghreb, organisé le 19 avrir 2018 au Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA), à Oran.

L'Auteur

Graphiste en publicité primé, Riadh Hadir, né en 1982 à Oran, écrit depuis son plus jeune âge. Lecteur passionné, grand amateur de littérature de genre et particulièrement de science-fiction, c’est tout naturellement vers ce pan du livre qu’il se tourne lorsqu’il présente le manuscrit de son premier roman, Pupille, au Prix Littéraire Mohammed Dib en 2016. Le roman est finaliste, puis publié à la rentrée 2017 aux éditions ANEP. Il sera également nominé au Grand Prix Assia Djebar du roman de la même année.

À travers le prisme de la dystopie satirique, Pupille traite principalement des dérives de la foi dans un monde régi par des idéologies superficiellement opposées mais indiscutablement totalitaires. À cet effet, le biais social et humain assumé de Pupille vient rompre avec les visions d’autres romanciers algériens, habituellement très politisées. Riadh Hadir publie régulièrement des billets et des textes courts sur son blog, « Vivre à l’oreille ».

Le Modérateur

Kamel Daoud est journaliste, chroniqueur et écrivain depuis les années 1990 en Algérie, Rédacteur en chef de l’un des plus importants journaux francophones algériens, Le Quotidien d’Oran. Il a été aussi signataire de la rubrique « Raïna Raïkoum », l’une des plus lues en Algérie. Il est par ailleurs chroniqueur dans le magazine Le Point , l’un des principaux hebdomadaires en France et signe des colonnes dans le New York Times. Deux chroniques seront particulièrement surmédiatisées, « Cologne, lieu de fantasmes », publiée dans Le Monde, traitant du désir et de la sexualité dans le monde arabe et l’autre, sous le titre « L’Arabie Saoudite, un Daech qui a réussi » publiée dans le New York Times. Kamel Daoud est aussi lauréat du Prix Jean-Luc Lagardère du journaliste de l’année en 2016.

Sa carrière littéraire commence avec la publication de quelques récits dans le début des années 2000 et un premier recueil de nouvelles, La préface du Nègre (Edition Barzakh), qui a reçu le Prix littéraire Mohammed Dib, le plus prestigieux prix littéraire algérien en 2008 et a été nominé pour le Prix Goncourt de la Nouvelle en France une année plus tard et le Prix Wepler. Le recueil sera traduit en plusieurs langues.

La consécration viendra avec le roman Meursault contre-enquête, publié d’abord en Algérie chez les Editions Barzakh, puis en France avec Actes Sud. Le roman sera traduit en 34 langues et recevra le Prix du Goncourt du Premier Roman, le Prix des cinq continents de la Francophonie, le Prix François Mauriac, entre autres. Le roman sera adapté au théâtre en France et en Allemagne et va être adapté au cinéma l’année prochaine. En 2017, Kamel Daoud signe Mes indépendances, un recueil de chroniques, une sélection sur dix ans d’activité, qui sera récompensé par le 16ème Prix Livre et Droits de l’Homme de la Ville de Nancy, en France; et un roman Zabor ou Les psaumes, qui reçoit le Prix Littéraire Transfuge du meilleur roman en langue française (2017), et le Prix Méditerranée 2018. Des traductions de ce roman vers d'autres langues sont en cours.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Aug 15, 2018

Gunpowder Women: A Generation Galloping Past the Mudawana

Wednesday Aug 15, 2018

Wednesday Aug 15, 2018

Episode 45: Gunpowder Women: A Generation Galloping Past the Mudawana

In this podcast, Gwyneth Talley, Ph.D. Candidate in Anthropology at the University of California at Los Angeles, presents Morocco's little known tradition of women troupes who perform the famous tbourida (Fantasia) equestrian ceremony. A Fulbright scholar in Morocco (2017-2018), Gwyneth Talley shared insights into how the revival in women's equestrian sports, in particular the tbourida, coincided with the 2004 Moroccan personal status code, the Mudawana. This podcast was recorded on 23 April 2018 at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM).

Thursday Aug 09, 2018

La sociolinguistique de l'écrit dans le Trans-Sahara

Thursday Aug 09, 2018

Thursday Aug 09, 2018

Episode 44: La sociolinguistique de l'écrit dans le Trans-Sahara

Basé sur des re-conceptualisations récentes de l'échange culturel et linguistique dense entre le Maghreb, le Sahara et le Sahel - un espace que Pr. Fiona McLaughlin appelle ici le Trans-Sahara - ce podcast se focalise sur l'écriture transsaharienne comme une pratique socialement intégrée. L'espace trans-saharien se caractérise non seulement par le plurilinguisme, mais aussi par le plurigraphisme, ou l'utilisation de systèmes d'écritures multiples, notamment le tifinagh, l'arabe, et le latin. Dans ce podcast, le Pr. Fiona McLaughlin, professeure de sociolinguistique à l'University of Florida, présente un certain nombre de sujets prometteurs dans le domaine émergent de la sociolinguistique de l'écriture qui pourraient potentiellement enrichir notre compréhension de la culture de l'écriture dans le Trans-Sahara. Plutôt que de se concentrer sur des textes historiques ou des textes d'érudits, ce podcast plaide en faveur de l'examen des pratiques d'écriture vernaculaires quotidiennes qui vont au-delà des contraintes des systèmes normatifs d'alphabétisation. Les exemples incluent l'utilisation quotidienne de l'alphabet arabe dans l'écriture des langues sénégalaises et l'usage des langues dans la sphère publique dans le nord du Mali. Le but ultime de ce podcast est toutefois de stimuler les discussions sur les pratiques d'écriture populaires dans la région du Trans-Sahara.

La conférence de Pr. Fiona McLaughlin est programmée dans le cadre du cycle de conférences « Études sahariennes », a été co-organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC). Elle a eu lieu le 25 avril 2018 au CEMA, Oran. Dr. Karim Ouaras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC, et Directeur-Adjoint du CEMA a présenté la conférencière et modéré le débat.

Nous remercions Dr. Tamara Turner, Ethnomusicologue et chercheure à Max Planck Institute for Human Development, Center for the History of Emotions pour son interprétation de Sidna Boulal du répertoire Hausa du Diwan (Hausa Sug).

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Aug 01, 2018

Wednesday Aug 01, 2018

Episode 43: Interview with Dr. Ruth Hanau Santini on her recently published book: Limited Statehood in Post-revolutionary Tunisia. Citizenship, Economy and Security

Dr. Ruth Hanau Santini is Assistant Professor of Politics and International Relations at the Università degli Studi di Napoli "L'Orientale." She earned her Master's degree in Near and Middle Eastern Studies at SOAS in London in 2002, and her Ph.D. from Università Federico II in Naples in 2008. She was Visiting Fellow at The Brookings Institution from January to December 2011 and she has been working and carrying out research at l'Orientale since 2012. Dr. Ruth Hanau Santini has led as Principal Investigator two research projects on changing state-society relations in Maghreb after the Arab Uprisings: EUSPRING and STREETPOL.

This episode was recorded on 4 April 2018 at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT). In this podcast, Dr. Meriem Guetat, CEMAT Assistant Director, interviews Dr. Hanau Santini, Assistant Professor of Politics and International Relations at Università Orientale in Naples, Italy, about her new book entitled Limited Statehood in Post-revolutionary Tunisia. Citizenship, Economy and Security (Palgrave, 2018).

We thank Emna Ben Issa and Bassem Zribi from the Institut Supérieur de Musique à Tunis for their interpretation of Bani Watani for the introduction and conclusion of this podcast.

Wednesday Jul 18, 2018

Colonial Andalus

Wednesday Jul 18, 2018

Wednesday Jul 18, 2018

Episode 42: Colonial Andalus

In this episode, Dr. Eric Calderwood, Assistant Professor of Comparative Literature at the Department of Comparative and World Literature, University of Illinois at Urbana-Champaign speaks about his recent book, Colonial al-Andalus: Spain and the Making of Modern Morocco (Harvard University Press, 2018). Dr. Calderwood offers an overview of his book, and reflects on how the time he has spent in Morocco (especially Tetouan) has shaped his research topic and his understanding of Moroccan history and literature.

Grounded in nearly a decade of research in Spain and North Africa, Colonial al-Andalus explores the culture, politics, and legacies of Spanish colonialism in Morocco (1859-1956). It traces the genealogy of a widespread idea about Morocco: namely, the idea that modern Moroccan culture descends directly from al-Andalus. This idea is pervasive in contemporary Moroccan historiography, literature, and political discourse. Colonial al-Andalus argues that Morocco's Andalusi identity is not a medieval legacy, but is, instead, a modern invention that emerged from the colonial encounter between Spain and Morocco in the nineteenth and twentieth centuries. In pursuit of this argument, the book examines a diverse array of Arabic, Spanish, French, and Catalan sources, including literature, historiography, journalism, political speeches, tourist brochures, and visual culture.

Dr. Eric Calderwood is an Assistant Professor of Comparative Literature at the University of Illinois at Urbana-Champaign, where he also holds faculty appointments in the Department of Spanish and Portuguese, the Center for South Asian and Middle Eastern Studies, the Program in Medieval Studies, the Unit for Criticism and Interpretive Theory, and the Program in Jewish Culture and Society. He received his Ph.D. from Harvard University in 2011. His research explores modern Mediterranean culture, with a particular emphasis on Spanish and North African literature and film. In addition to his recent book on Morocco, he has published articles in such journals as PMLA, Journal of Spanish Cultural Studies, The Journal of North African Studies, and International Journal of Middle East Studies. He has also contributed essays and commentary to such venues as NPR, the BBC, Foreign Policy, and The American Scholar.

This podcast was recorded at the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM), on 11 May 2018.

To see related slides, visit our website: www.themaghribpodcast.com

Wednesday Jul 11, 2018

Youth in Tunisia

Wednesday Jul 11, 2018

Wednesday Jul 11, 2018

Episode 41: Youth in Tunisia

Dr. Donia Smaali Bouhlila is Assistant Professor of Economics at the Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, at the University of Tunis El Manar. Her current research on education in Tunisian explores the causes and consequences of student drop-out, teacher training, and the impact of language on educational performance. A board member for the International Journal of Education Development, in 2017, she received an award from the Comparative and International Education Society for her distinguished service in education reform.

In this podcast, Dr. Smaali Bouhlila discusses child labor and its effects on education in Tunisia, and is based on a co-authored with with Dr. Mouez Souiss from the University of Carthage. This podcast was recorded at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), on 20 April 2018

We thank Yasser Jradi for his interpretation of "Dima Dima" for the introduction and conclusion of this podcast.

Wednesday Jun 27, 2018

Aux origines de l’imprimerie en Algérie : les mythes, les médias, et les masses

Wednesday Jun 27, 2018

Wednesday Jun 27, 2018

Episode 40: Aux origines de l’imprimerie en Algérie :

Les mythes, les médias, et les masses

Dr. Arthur Asseraf est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Cambridge et Fellow de Trinity College. Ses travaux portent sur l'histoire de la colonisation, des médias, et de l'information au Maghreb et en France au XIXe et XXe siècles. Son premier livre, Electric News in Colonial Algeria, porte plus particulièrement sur les transformations de la notion d'"actualité" en Algérie.

Dans ce podcast, il revient sur les commencements des médias de masse en Algérie, en examinant les débuts de la presse et de ses multiples publics.

L'Algérie est une pionnière méconnue de la presse dans le monde arabe. Si l’historiographie se focalise sur l’Egypte ou le Liban, le XIXe siècle voit le développement d’une presse algérienne abondante et peu étudiée. En effet, en Algérie la presse est souvent réduite à son origine française. Comme l'imprimerie est arrivée en Algérie par les bateaux de l’armée française à Sidi-Ferruch en 1830, la presse ne serait-elle qu’une importation coloniale? Pas tout à fait. Proches de l’Europe, les Algériens connaissent l’existence de l’imprimerie bien avant la conquête. Ensuite, sous la période coloniale, bien qu’une bonne partie des journaux soit destinée à un public français, les Algériens s’approprient des publications qui ne leur sont pas destinées. En outre, l’imprimerie en langue arabe au XIXème siècle traverse les frontières impliquant des Libanais, des Italiens et des Tunisiens dans l’essor des publications en Algérie et dans toute la Méditerranée. Bien avant la télévision satellitaire et les réseaux sociaux, elle crée des publics unifiés de Fès à Baghdad.

En croisant les imprimeurs et leurs publics, le cas de l'imprimerie peut servir de base à une réflexion sur les liens actuels entre progrès technologiques, médias, modernisation et conscience nationale.

La conférence de Dr. Arthur Asseraf est programmée dans le cadre du cycles des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb », co-organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA) et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC). Elle a eu lieu le 10 Avril 2018 à Oran, Algérie.

Dr. Saddek Benkada, historien, maître de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), et membre du Conseil Scientifique du CEMA a modéré cet évènement.

Nous remercions Dr. Tamara Turner, Ethnomusicologue et chercheurs au Max Planck Institute for Human Development, Centre for History of Emotions, pour son interprétation de Natiro / Ya Joro du répertoire du Diwan Hausa.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday Jun 21, 2018

Thursday Jun 21, 2018

:Episode 39

الأمازيغية والإباضية في السياق التونسي بين دينامكية الهوية المحلية الجربية الأقلية والهويات الوطنية والمعولمة المهيمنة

وليد بن عمران طالب دكتوراه في السوسيولوجيا السياسية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، متحصل على DEA في الدراسات الأفريقية (اللغة البربرية ) من INALCO بباريس. يتمحور موضوع بحثه حول التساؤلات والشؤون المتعلقة بالاباضية و الأمازيغية في الإطار التونسي (جربة) و في الإطار الليبي (زوارة و نافوسة).

تحصل وليد بن عمران على شهادة حول الوضع الجيوسياسي بجنوب الصحراء الإفريقية وتأثيره على الوضع الداخلي التونسي من معهد الدفاع الوطني سنة 2013 . كما شارك كباحث في إنجاز أعمال أكاديمية بمعاهد مثل ASSF لدراسة الراديكالية وتعقيداتها في تونس. كما يعمل كمستشار مع جمعيات تونسية حول موضوع المساءلة الاجتماعية والحوكمة.

سجلت هذه الحلقة يوم 8 ديسمبر 2017 بمركز الدراسات المغاربية بتونس (CEMAT), يتحدث فيها السيد وليد بن عمران عن موضوع بحثه "الأمازيغية والإباضية في السياق التونسي بين دينامكية الهوية المحلية الجربية الأقلية والهويات الوطنية والمعولمة المهيمنة".

نشكر الثنائي يوما لأدائهم أغنية "ليا سنين" من ألبومهم غبار نجوم في مقدمة و خاتمة هذا البودكاست.

Wednesday Jun 06, 2018

Rencontre littéraire avec l’écrivain Adlène Meddi autour de son dernier roman 1994

Wednesday Jun 06, 2018

Wednesday Jun 06, 2018

Episode 38: Rencontre littéraire avec l'écrivain Adlène Meddi:

1994

Rencontre littéraire avec l’écrivain Adlène Meddi autour de son dernier roman 1994, annimée par Pr. Hadj Miliani, professeur de littérature à l'Université de Mostaganem et chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC).

Cette rencontre est programmée dans le cadre du Cycle des conférences Arts et Lettres au Maghreb, organisée le 21 Mars 2018 au CEMA, à Oran.

L'auteur

Adlène Meddi est écrivain et journaliste algérien. Né en 1975 à El Harrach, banlieue Est d’Alger, il a fait des études de journalisme et de sociologie des médias à l’Université d’Alger et à l’EHESS (campus de Marseille).

Adlène est ex-rédacteur en chef d’El Watan Week-end à Alger, la version hebdomadaire du quotidien francophone algérien le plus influent. Collaborateur pour le magazine français Le Point, et pour la revue en ligne britannique Middle East Eye. Il a signé trois thrillers politiques sur l’Algérie, Le casse tête turc (2002, Éditions Barzakh), La prière du maure (2008, Éditions Barzakh), et 1994 (2017, Éditions Barzakh). Il a co-écrit Jours tranquilles à Alger (2016, Riveneuve) avec Mélanie Matarese.

Le Modérateur

Pr. Hadj Miliani est professeur de littérature à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) à Oran, membre du conseil scientifique du CEMA, fondateur et animateur du Ciné-Pop d'Oran (1973-1987), membre du collectif de la revue Voix-Multiples (1981-1989), Commissaire du Festival du Raï (2006-2007), responsable du pôle Ouest de l'École Doctorale Algéro-Française de Français (2004-2012), et responsable de la partie algérienne du réseau Langue Française et Expressions Francophones 2017.

Nous remercions notre ami Mohammed Boukhoudmi pour son interpretation de l'extrait de nouba, "Dziriya," par Dr. Noureddine Saoudi pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday May 30, 2018

Looking for Abu'l Abbas

Wednesday May 30, 2018

Wednesday May 30, 2018

Episode 37: Looking for Abu'l Abbas

In 801 CE, an elephant named Abu’l Abbas landed in Portovenere, Italy from Ifriqiya. According to The Royal Frankish Annals, he was as a gift from Caliph Harun al-Rashid to Charlemagne. Although he appears regularly in any discussion of the period, Abu’l Abbas, like many other animals, remains a cipher. For world history, he tells a story about the circuits of diplomacy and trade that linked the Indian Ocean to the Mediterranean or fuels more speculation on the relationship of Holy Roman Christendom to the Islamic Caliphate. For art history, he is translated into the ivories, oliphants and imagery of elephants in the European imagination. Or else, he finds his proper province in children’s fables.

In this podcast, Dr. Radhika Subramaniam, Director of The Sheila Johnson Center and Associate Professor of Art History & Design at the New School / Parsons School of Design reconstructs a plausible tale of this Asian elephant’s travels, which would undoubtedly have been in the company of a mahout or handler, who, although unacknowledged and unnamed, probably accompanied him from India. This podcast is adapted from a longer work-in-progress that is part animal biography, part migration story, part tale of human-animal relationships and all quest narrative. It explores the writing of an animal biography as a challenge to both research and narrative as well as a promise for re-articulating an interspecies relationship.

This episode, part of the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) History of the Maghrib / History in the Maghreb lecture series, was recorded at the Library of the Medina of Tunis - Dar Ben Achour - on 12 April 2018.

We thank Ahmed Fetoui for his interpretation of "Bellah Ya Ghazali" for the introduction and conclusion of this podcast.

Curator: Hayet Lansari, Librarian / Liaison Coordinator (CEMA).

Wednesday May 23, 2018

عقائد السنوسي و اختلافاتها عن العقائد الفلسفية المعاصرة في المشرق

Wednesday May 23, 2018

Wednesday May 23, 2018

Episode 36:

عقائد السنوسي و اختلافاتها عن العقائد الفلسفية المعاصرة في المشرق

في هذه المحاضرة، الباحثة كايتلين أولسون طالبة دكتوراه في ,Harvard University The Near Eastern Languages and Civilization Department , تتناول السؤال من وجهة نظر شمال إفريقيا وتقوم بذلك عبر تحليل مؤلفات أكبر متكلم المنطقة في ذلك الوقت، أي محمد بن يوسف السنوسي (ت. 1490/895). تنظر بشكل خاص إلى تبويب السنوسي لخمسة من عقائده الرئيسية والشروح التي ألف على أربعة منها، فكان تبويبها تبويباً واحداً يتضمن تقديم الصفات الواجبة في حق الله والصفات المستحيلة في حقه والصفات الممكنة وتبعاً لذلك, الصفات الواجبة والمستحيلة والممكنة في حق الرسل.

مما يبدو لمن ينظر في هذا التقسيم العقلي بين الواجب والمستحيل والممكن أنه يرجع إلى مؤلفات المتكلم الفارسي أبي المعالي الجويني (ت. 1085/478) الذي سبق لاندماج الفلسفة الكاملة إلى علم الكلام مع أنه تناولها إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، فتبويب السنوسي يختلف بشكل واضح عن تبويب المؤلفات الكلامية المعاصرة له في المشرق. هكذا، يشير هذا التحليل المنحصر إلى الاحتمال أن مسلك علم الكلام في شمال افريقيا شهد تيارات مختلفة عن التيارات المشرقية في هذه القرون المتأخرة التي ما زلنا نقوم ببداية فهمها.

سجلت هذه الحلقة في 26 فبراير 2018 في كلية أصول الدين بتطوان في المغرب و تمّت بتقديم الدكتور رشيد كهوس, منسق ماستر العلوم الإسلامية: مناهج الاستمداد و آليات التجديد, كلية أصول الدين و تنسيق الدكتور جمال علال البختي رئيس مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية, الرابطة المحمدية للعلماء

Tuesday May 22, 2018

Ce que je dois au désert

Tuesday May 22, 2018

Tuesday May 22, 2018

Episode 35: Ce que je dois au désert

Aride dans sa topographie, hostile dans ses fureurs climatiques, le désert est, paradoxalement, une inépuisable source de spiritualité, un incomparable lieu de fécondité intellectuelle. Épreuve pour le corps, il est exercise pour l'esprit. Écrasant l'un pour mieux élever l'autre, il nous rapproche du vrai sens de l'humaine. Pour Farida Sellal, le désert, le nôtre, n'est pas une expérience vide, il déploie sous nos yeux et nos pas un immense espace culturel et spirituel.

Dans cet épisode, Dr. Farida Sellal, physicienne, écrivaine et présidente de l'association « Sauvez l'Imzad », parle de son dernier ouvrage, Nomade (Éditions Casbah, 2017) et de ce que représente le désert pour elle.

La conférence de Dr. Farida Sellal est programmée dans le cadre du cycles des conférences « Études Sahariennes », organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 28 février 2018 à Oran, Algérie. Dr. Ourida Nekkache, auteur et enseignante à l'Université des Sciences et de la Technologie d'Oran (USTO) a présenté l'ouvrage Nomade. Dr. Karim Ouaras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au Centre de Recherches en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) et directeur adjoint du CEMA, a modéré le débat.

Nous remercions Alamin khoulen, Nighat El Hoceyni et Seddik Khetalli de l'association « Sauvez l'Imzad » pour leur prélude d'Imzad.

Seddik Khetali nous a quitté le 14 mai 2018. Le staff du CEMA présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Thursday May 10, 2018

Recompositions et métissages religieux : Les années 1980, une rupture ?

Thursday May 10, 2018

Thursday May 10, 2018

Episode 34: Recompositions et métissages religieux :

Les années 1980, une rupture ?

En Algérie, au Maghreb et de manière générale dans le monde de l'Islam, les changements dans les pratiques et les discours relatifs au religieux ont pu être remarqués à différents niveaux et depuis longtemps déjà. Les années 1980 ont exacerbé certains traits, devenus plus manifestes au point de s'imposer dans le paysage quotidien. Le vêtement, le parler et bien d'autres aspects ont pu être recomposés selon des modèles souvent légitimés par la référence religieux.

Dans cet épisode, Pr. Abderrahmane Moussaoui, professeur d'anthropologie à l'Université de Lyon 2, explore comment en quelques années des conduites et des manières d'être ont pu à ce point se transformer. C'est ce questionnement qui a servi de toile fond au travail mené depuis quelques années sur ces recompositions du religieux.

La conférence de Pr. Abderrahmane Moussaoui est programmée dans le cadre du cycles des conférences « Société et Politique au Maghreb », organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 18 mars 2018 à Oran, Algérie. Pr. Abdelkader Lakjâa, sociologue au département de sociologie et d'anthropologie à l'Université d'Oran 2, a modéré le débat.

Nous remercions notre ami Mohammed Boukhoudmi pour son interpretation de l'extrait de nouba, "Dziriya," par Dr. Noureddine Saoudi pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday May 02, 2018

Mouvements sociaux en Tunisie

Wednesday May 02, 2018

Wednesday May 02, 2018

Episode 33: Mouvements sociaux en Tunisie

Dans ce podcast, Pr. Mohamed Kerrou, professeur des sciences politiques à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques à l'Université de Tunis El-Manar, parle de ses recherches sur les mouvements sociaux en Tunisie après la révolution de du 14 janvier 2011.

Focalisant sur les mouvements tels que Fech Nestanaw, Winou el Petrol, Manish M'sameh, Pr. Kerrou montre que les nouveaux mouvements sociaux en Tunisie sont très différents des mouvements nationalistes et syndicaux du passé. Ils se démarquent de ces anciens mouvements par la composante de leurs militants, leurs demandes spécifiques, leur visibilité sur le terrain, et leur présence sur les médias sociaux. Pr. Kerrou

souligne qu'ils ne cherchent pas à s'emparer du pouvoir, mais à changer radicalement le rapport entre le citoyen et l'Etat.

Dans ce podcast, Dr. Meriem Guetat, Directrice adjointe du Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) s'entretient avec Pr. Kerrou à propos de ses récentes recherches sur les mouvements sociaux. Cet épisode a été enregistré le 21 février 2018 au Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT) et s'inscrit dans le cadre du cycle des conferences Pensées contemporaines.

Thursday Apr 26, 2018

Rencontre littéraire avec Amara Lakhous

Thursday Apr 26, 2018

Thursday Apr 26, 2018

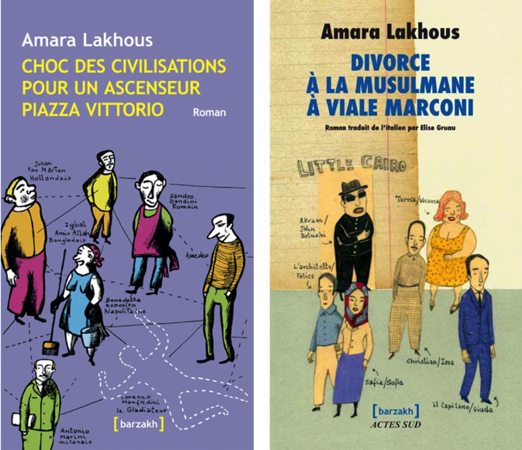

Episode 32 : Rencontre littéraire avec Amara Lakhous:

Choc des civilisations pour un ascenseur à piazza Vittorio

Divorce à la musulmane à Viale Marconi.

Rencontre littéraire autour des romans d'Amara Lakhous, Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio, et Divorce à la musulmane à Viale Marconi, animée par Dr. Karim Ouaras, sociolinguistique à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) et directeur adjoint du Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA).

Cette rencontre est programmé dans le cadre du Cycle des conférences Arts et Lettres au Maghreb, organisé le 20 février 2018 au CEMA, à Oran.

L'auteur:

Dans ce podcast, l’auteur Amara Lakhous revient sur son parcours atypique, son écriture hors normes et ses aventures linguistiques. Amara, faut-il le rappeler, est un écrivain algérien d’expression italienne. Il est né à Alger en 1970, vit à Rome depuis 1995. Il est journaliste, anthropologue et romancier. Il a obtenu une licence en Philosophie à l’Université d’Alger. Il obtient une maîtrise et un doctorat en anthropologie à Sapienza - Università di Roma. Il est venu à la littérature par la lecture, entre autres, de Madame Bovary de Flaubert et par le biais du cinéma italien.

Parmi ces publications, l’on peut citer :

- Choc des civilisations pour un ascenseur à piazza Vittorio (Éditions Barzakh 2008)

- Divorce à la musulmane à Viale Marconi (Éditions Barzakh 2012)

- Querelle autour d’un petit cochon italianissime à San Salvario (Éditions Barzakh 2014)

- L’Affaire de la pucelle de la rue Ormea (Éditions Barzakh 2017)

L’accent sera mis dans ce podcast sur deux de ses romans, Choc des civilisations pour un ascenseur à piazza Vittorio et Divorce à la musulmane à Viale Marconi.

Le premier roman a eu un succès foudroyant, couronné par le prix international Flaiano 2006 qu’il partage avec l’œuvre de l’écrivain espagnol Enrique Vila Matas. L’histoire de cette comédie policière se déroule dans un immeuble de Piazza Vittorio, un quartier multi-ethnique de la capitale italienne, Rome. L’histoire s’articule autour d’un ascenseur qui devient une scène sur laquelle les identités, les cultures, les religions et les classes sociales se côtoient, se frottent et se confrontent. C’est un vrai patchwork migratoire qui met en relief la peur de l’Autre et l’impossibilité du vivre ensemble. Ce roman, nourri de réflexions anthropologiques et historiques, donne à réfléchir sérieusement sur la question épineuse de l’émigration/immigration. C’est une comédie sociale où le drame et l’humour font bon ménage.

Le second roman a d’abord été écrit en arabe, paru chez les éditions Ikhtilef en 2010, sous le titre El qahira assaghira, puis réécrit en italien. Il sera traduit en langue française par Elise Gruau et co-édité, par les éditions Barzakh et Actes Sud, en 2012

Ce roman se veut un clin d’œil au film italien culte Divorce à l’italienne de Pietro Germi. Il est miné de sous-intrigues et de tensions. Amara Lakhous met en avant une satire sociale et une vision critique du phénomène de l’émigration/immigration. C’est aussi un roman très dense et très profond dans le sens où il interroge les archaïsmes religieux (entre autres, l’excision), les préjugés et les stéréotypes de tout bord. Il revient longuement sur la question du mariage et du divorce dans la tradition musulmane, le terrorisme, les discours médiatiques, l’hypocrisie des uns et des autres.

C’est un regard sans concession à la fois sur les migrants musulmans et les occidentaux. En dénonçant les injustices et les inégalités, l’auteur a essayé tout au long de son roman, de défaire les préjugés au sujet des migrants et des musulmans.

Réalisation et montage: Hayet Lansari, Bibliothécaire / Chargée de la diffusion des activités scientifiques (CEMA).

Wednesday Apr 04, 2018

La carte archéologique de la région de Sétif

Wednesday Apr 04, 2018

Wednesday Apr 04, 2018

Episode 30: La carte archéologique de la région de Sétif

Dans ce podcast, Pr. Youcef Aibeche, professeur d'histoire antique à l'Université de Sétif 2, explique à travers quelques exemples de l’arrière- pays de Cuicul et de Sitifis, que l’élaboration d’une carte archéologique exige une large collecte des données archéologiques, historiques et géographiques et leur intégration dans une approche spatiale, afin de saisir différents aspects de l’occupation du sol. L’aspect rural de la région Sétifienne, lui donne une importance particulière, non seulement à travers ces vestiges archéologiques, mais en fonction de ses Gens et agglomérations, et aux rapports qu’elles auraient entretenus en matière de production et de commerce durant l’Antiquité.

Par ailleurs, les limites de la documentation historique nous oblige à entrevoir une approche spatiale et cartographique, et tenter de reconsidérer cette région dans sa continuité historique. Le choix de l’approche cartographique n’est pas une fin en soi, Pr. Aibeche explique : Il répond à un souci d’introduire le territoire comme un élément de réflexion, et de chercher les explications dans les caractères physiques du milieu dans lequel l’occupation humaine s’est effectuée. Toutefois, la mise en place d’un SIG, s’avère une aventure qui soulève plusieurs difficultés à caractère historique, archéologique et logistique:

- Délimiter le champ du travail et faire les choix thématiques nécessaires, s’agit-il de présenter la wilaya de Sétif ? la Maurétanie Sitifienne ? ou une région plus vaste, afin de se donner la possibilité d’une analyse plus large.

- Définir le cadrage chronologique. S’agit-il de dresser une carte de l’antiquité et omettre les sites préhistoriques, ou même médiévaux ?

- Identifier un point archéologique, en absence de textes épigraphiques, ou de document historique. Le ramassage de surface, notamment de la céramique ne peut éclairer qu'une partie de son occupation.

- Etablir un état de conservation de nos sites : L’expansion rapide de l’urbanisation des villes et campagnes, devient le facteur principal de la disparition des vestiges et sites archéologiques. Le rythme de l’urbanisation et l’absence d’une politique de suivi minutieux, font perdre à notre pays de grandes quantités d’informations qui peuvent alimenter le débat historique.

Pr. Aibeche est professeur d’histoire antique à l’Université de Sétif 2 et Vice-recteur de la post-graduation et de la recherche. Spécialiste de l’Antiquité tardive, il consacre ses recherches à la transition de l’Antiquité au Moyen-âge au Maghreb. Responsable de la carte archéologique de la région sétifienne qui englobe l’ancienne Maurétanie sétifienne, le Hodna et la partie ouest de la Numidie, il est également co-directeur du Programme de recherche archéologique de Lambèse (Ministère de la culture algérien, CNRS-ENS) depuis 2014 et chercheur associé au Centre National de Recherche en Archéologie (CNRA). Il dirige aussi le projet de recherche du site antique de Milev et collabore à différentes fouilles notamment celle du site préhistorique de Ain el Hennech, Sétif.

La conférence de Pr. Youcef Aibeche est programmée dans le cadre du cycles de conférences «Histoire du Maghreb / Histoire au Maghreb», organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 30 janvier 2018 à Oran, Algérie. Dr. Saddek Benkada, historien, maître de recherche au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), et membre du Conseil Scientifique du CEMA a modéré cet évènement.

Pour consulter les diaporamas et la bibliographie, visitez notre site web: www.themaghribpodcast.com

Wednesday Mar 28, 2018

Interview with Max Ajl

Wednesday Mar 28, 2018

Wednesday Mar 28, 2018

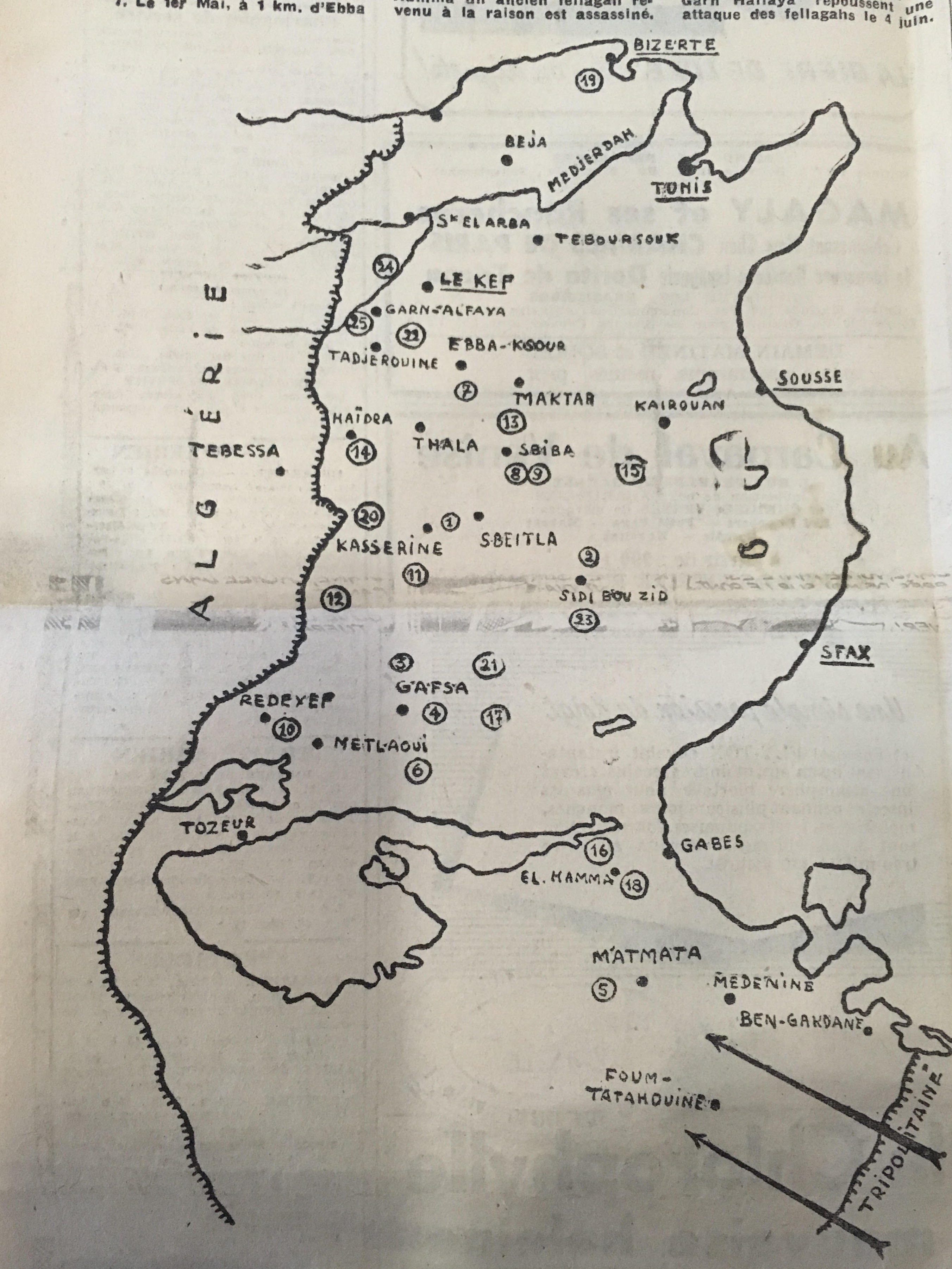

Episode 29: Interview with Max Ajl

Max Ajl is a doctoral student in the Department of Development Sociology at Cornell University, and will graduate in late Spring 2018. His work focuses on and contributes to the study of historical sociology, environmental justice, agrarian change, planning, and heterodox Arab / North African social thought. His research is focused on the MENA region, with a particular focus on Tunisia. His work has been published widely, including in Historical Materialism, Review of African Political Economy, Middle East Report, and popular publications like teleSUR. He is an editor at Jadaliyya and Viewpoint.

In this podcast, CEMAT Director, Dr. Laryssa Chomiak, interviews Max Ajl on his dissertation research. His dissertation analyses the social origins of development and underdevelopment in Tunisia by analyzing both the liberation struggle and post-colonial planning using a global history approach. It looks at planning as pivot in order to understand the various local, regional, and national forces at play which led to Tunisia's current state of underdevelopment. It focuses on the agricultural sector and analyses successive development plans from the perspective of the rural world.

This podcast is part of the Contemporary Through Series, and was recorded at the Centre d'Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), on 6 March 2018, in Tunis, Tunisia.

Wednesday Mar 21, 2018

Sub-Saharan Migrant Networks in Tangier

Wednesday Mar 21, 2018

Wednesday Mar 21, 2018

Episode 28: Sub-Saharan Migrant Networks in Tangier

In this episode, Fulbright scholar Sam Metz (University of California Berkeley), speaks with John Davison, Director of the Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM) to share some of the findings of his current research, "Spreading Awareness or Stealing Stories? How sub-Saharan Migrant Networks in Tangier Perceive and Act Toward Outsiders." Having spent the final months of his fellowship in the peripheral Tangier neighborhood of Masnana, living with migrant communities, Sam offers unique insights into this timely and important theme.

Sam Metz is a reporter currently based in California who spent a year and a half in Morocco as a Fulbright Scholar, researching sub-Saharan migrant communities living on the outskirts of Tangier. He has reported freelance for outlets like Jadaliyya, Quartz, and VICE News, and worked as a consultant for International Organization for Migration, the UN's migration agency.

This Podcast was recorded at the Tangier American Legation for Moroccan Studies on the 15th of December 2017.

Wednesday Mar 14, 2018

Rencontre littéraire avec Amina Mekahli: Nomade brûlant

Wednesday Mar 14, 2018

Wednesday Mar 14, 2018

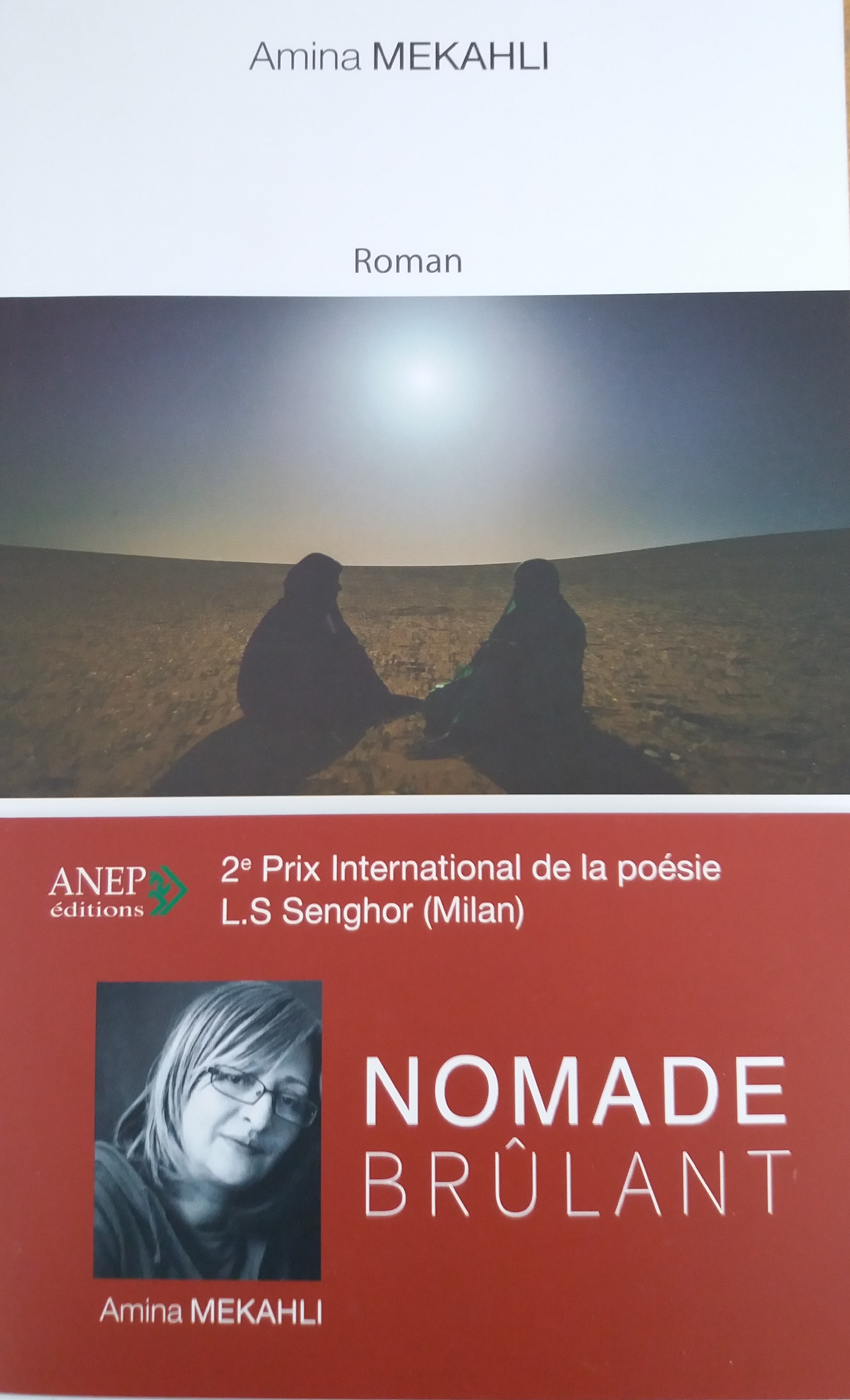

Episode 27: Rencontre littéraire avec Amina Mekahli: Nomade brûlant

Rencontre littéraire autour du dernier roman d'Amina Mekahli, Nomade brûlant, animée par l'écrivaine Maïssa Bey.

Cette rencontre est programmé dans le cadre du Cycle des conférences Arts et Lettres au Maghreb, organisé le 13 février 2018 au Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA), à Oran.

L'Auteure

Passionnée par la littérature, Amina Mekahli a écrit de la poésie depuis son jeune âge. Son premier recueil de poésie, Tiaret, Chevaux & Légendes, a été co-signé avec le photographe Nacer Ouadahi en 2015 (Alger: ANEP). La collection comprend une soixantaine de poèmes et cinq contes populaires sur les chevaux de la région de Tiaret, très connue pour ses traditions équestres. En 2016, elle publie son premier roman, Le Secret de laGirelle, œuvre consacrée à l'art et à la peinture (Alger: ANEP), nominée pour le Grand Prix Assia Djebar du roman, cette année-là. Son deuxième roman, Nomade Brûlant, sorti en automne 2017 (Alger: ANEP), a été également nominé pour le Grand Prix Assia Djebar du roman. En 2017, elle a été primée à du deuxième Prix International de Poésie L. S. Senghor (Milan, Italie) pour le poème « Je suis de vous », extrait de son roman Nomade Brûlant. Amina Mekahli publie régulièrement ses poèmes et ses écrits sur son website ainsi que la page Lisez Algerien sur Facebook. Elle édite également une section littéraire, "Invitation en Auteur" dans le journal numérique, Le Journal de l’Oranais.

La Modératrice

Auteur de seize textes littéraires, dont la prose, la poésie et le théâtre, Maïssa Bey est une écrivaine algérienne de renommée internationale. Son premier roman, Nouvelles d’Algérie (Paris: Éditions Grasset), a remporté le Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres, en 1998. Son deuxième roman, Cette fille-là (Paris: Éditions de l'Aube), a reçu le Prix Marguerite Audoux, en 2001. D’autres prix lui ont été décernés : le Prix Cybèle pour Surtout ne te retourne pas (Alger: Barzakh), en 2005, le Grand Prix du roman francophone 2008 pour Pierre, Sang, Papier ou Cendre (Alger: Barzakh), en 2008 et le Prix de l'Afrique, Méditerranée / Maghreb pour Puisque mon coeur est mort (Éditions de l'Aube). Son dernier roman, Hiyza (Alger: Barzakh) a été nominé pour le Grand Prix Assia Djebbar du roman, en 2015.

Wednesday Mar 07, 2018

Être femme dans l'Afrique du Nord ancienne

Wednesday Mar 07, 2018

Wednesday Mar 07, 2018

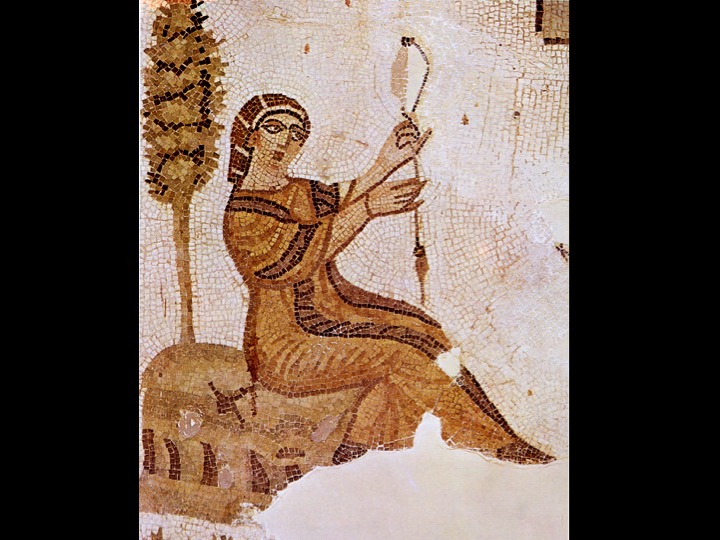

Episode 26: Être femme dans l'Afrique du Nord ancienne

Pr. Nacéra Benseddik examine, dans ce podcast, la place et le rôle des femmes dans l'Afrique du Nord ancienne. Des bribes sont réservées aux femmes berbères par les auteurs grecs et latins qui, à partir du Ve siècle av. J.-C., mentionnent les peuples de l'Afrique du Nord. De quels outils dispose l'historien pour suivre l'évolution des Africaines à l'époque romaine ? Cris ou chuchotements dans des textes littéraires ou juridiques, tous écrits par des hommes, d'innombrables mais partiales et fragmentaires inscriptions latines, images endormies dans le sol africain.

Pr. Nacéra Benseddik est historienne de l'Afrique du Nord antique, épigraphiste, et archéologue, Docteur de IIIe cycle en Histoire ancienne et épigraphie latine (Université de Paris X-Nanterre, 1977) et Docteur d'État (Université de Paris IV-Sorbonne, 1995). Elle prépare, dans le cadre du Centre de Recherches en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), une monographe historique et archéologique d'Icosim-Icosium (Alger).

La conférence de Pr. Nacéra Benseddik est programmé dans le cadre du cycles de conférences «Histoire du Maghreb / Histoire au Maghreb», organisé par le Centre d'Études Maghrébines en Algérie (CEMA). Elle a eu lieu le 23 janvier 2018 à Oran, Algérie. Dr. Karim Ouaras, Sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC, et Directeur-Adjoint du CEMA a modéré cet évènement.

Nous remercions notre ami Mohammed Boukhoudmi pour son interpretation de l'extrait de nouba, "Dziriya," par Dr. Noureddine Saoudi pour l'introduction et la conclusion de ce podcast.

Pour consulter les diaporamas et la bibliographie, visitez notre site web: www.themaghribpodcast.com